一、资本杠杆:从拍卖槌到推土机的价值错位

1. 兽首闹剧的隐喻解构

2. 仿古GDP的逆向淘汰

据国家发改委《2023年城市更新财政绩效评估》,65%的历史街区改造采用“拆除重建”模式,其平均成本是“微改造”的4.3倍,但文化价值损耗率高达79%。当某中部省份30%文保资金被挪用于仿古街建设时(《中国文化遗产》2024年第3期),我们不得不承认:推土机对文明DNA的肢解,本质是“破坏-重建”产业链对公共财政的合法劫持。

二、制度解剖:保护主义的技术迷思与治理赤字

1. 数据泡沫下的抢救困局

2. 技术赋能的制度假面

平遥古城“文物认养”制度虽撬动2.3亿元社会资本,但《文物保护法》第24条限制使社会力量无权改动建筑结构,最终演变为“资本赞助式景观维护”;洛阳应天门遗址的BIM+GIS监测将抢险响应时间从15天压缩至72小时,却因缺乏实时传感器网络,陷入“数字化档案柜”困境(《文化遗产保护技术蓝皮书2024》)。当技术沦为政策绩效的化妆术,制度创新便成为规避深层改革的障眼法。

三、制度重构:从问责上探到韧性治理

1. 刚性问责的破窗效应

【致原文作者】

蔡先生十六年前的疾呼,今日仍振聋发聩。当95后开始用区块链记录乡愁,当AR技术让消逝的牌坊在元宇宙重生,或许我们终于读懂:留住文明的根,不是给推土机套上绣花针,而是让每块城砖都长出数字年轮。这场保卫战,需要的不只是悲情,更需重构文明的“免疫系统”——毕竟,比兽首回家更紧迫的,是让家门口的牌坊不再孤独。

“圆明园”这3个字早已成为中国近现代历史耻辱的符号,西方收藏家正是充分利用了多数国民陡增的爱国主义情绪,将与圆明园有关的“兽首”、“玉玺”炒上了天价。

“兽首”、“玉玺”的拍卖令中国人群情愤涌,是否表明我们的文物保护工作已做得万无一失?文物和历史不可复制,难以克隆,谴责西方文物强盗行径之外,我们扪心自问,珍惜文物,我们自己究竟做了多少?

如果说“兽首”、“玉玺”等的流失是因为满清王朝昏庸腐朽与愚昧堕落的话,那么,在快速推进的城市化进程中,文物继续肆无忌惮地遭到摧残,继续透过黑市交易大量流失,相比历史上流失海外的文物,这是否是我们更应该面对的现实呢?

当我们记住“兽首”、记住被烧毁的圆明园那段历史的同时,也请记住在文革的时候被砍掉的无数个佛祖头、记住在城市化进程中不断消失的古迹。

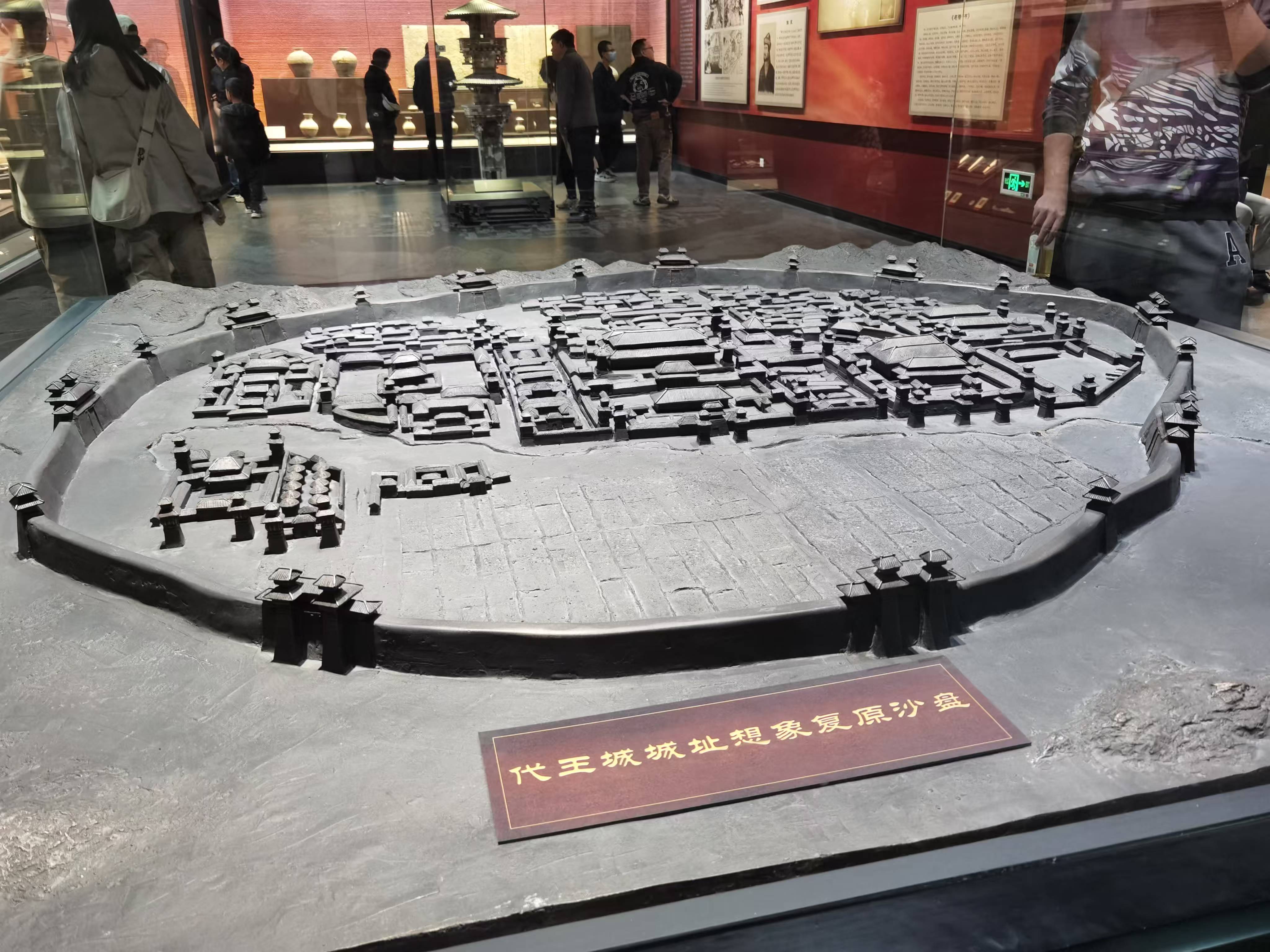

在功能城市至上的今天,人们往往忽略了对城市文化的保护,如今,在中国几乎每个城市都在形同地震后的重建新城,无数建筑古迹成了牺牲品。几乎天天都有文物古迹面临破坏:改革开放的前夜,徽州地区处处是完整古村落,三十年间却所剩无几基本消失了;浙江松阳县城东下马街原本一条古镇老街(建于1496年),如今被用于房地产开发,剩下一座“兄弟进士”、“父子贤科”牌坊,孤零零地被包围在重重高楼洋房之中。

在我国的城市规划与建设中,最典型的问题便是人们对城市定位的错误理解。例如,最近被拆除的重庆万州投资千余万元的烂尾工程“三峡明珠塔”和奉节的“华字塔”,以及传闻南京欲耗资15亿打造518米的“亚洲第一高楼”等一场场闹剧,表明有不少“有权人”对城市建设与城市规划还很无知,对环境资源的破坏与社会公共财富的浪费还很无情,更让老百姓感到很无奈。

国家文物局局长单霁翔曾撰文指出,中国当前的城市文化建设存在城市形象低俗、城市记忆消失、城市面貌趋同、城市建设失调、城市环境恶化、城市管理错位、城市精神衰落、城市文化沉沦等八大问题。他指出,目前不少城市纷纷提出建立“国际化大都市”的目标,存在盲目攀比、不切实际的倾向,表现出对文化传统认知的肤浅和对城市发展前途的迷茫。

亡羊补牢,未为晚也。尽管我们的北京无法像巴黎那样得到完整保护,尽管我们的许多大中城市已经面目全非,但我们的祖先还留下成千上万个千年古城和古镇。从我做起,从现在做起,让我们共同保护我们古老的城市文明,留住我们的根!