兴义夜郎国博物馆

这是我与DeepSeek对话讨论形成的:中国城市化在历史与现实中互鉴前行

一、动力机制:从权力主导到多元协同

中国城市化进程始终呈现“权力-市场”双轨驱动的独特性。春秋战国时期诸侯争霸下的城池营建,本质是军事防御与政治权力扩张的工具,与商周“内聚型”城邑一脉相承[1,2]。宋代“工商立国”政策推动市镇经济突破行政等级束缚,汴梁、临安等城市人口超百万,形成“城乡并举型”发展模式[2,3]。现代城市化则呈现“政策驱动+人口自发流动”的复合特征:1978年后的农民工潮释放人口红利,但2.7亿流动人口的“半城市化”状态暴露了制度滞后性[4,5]。

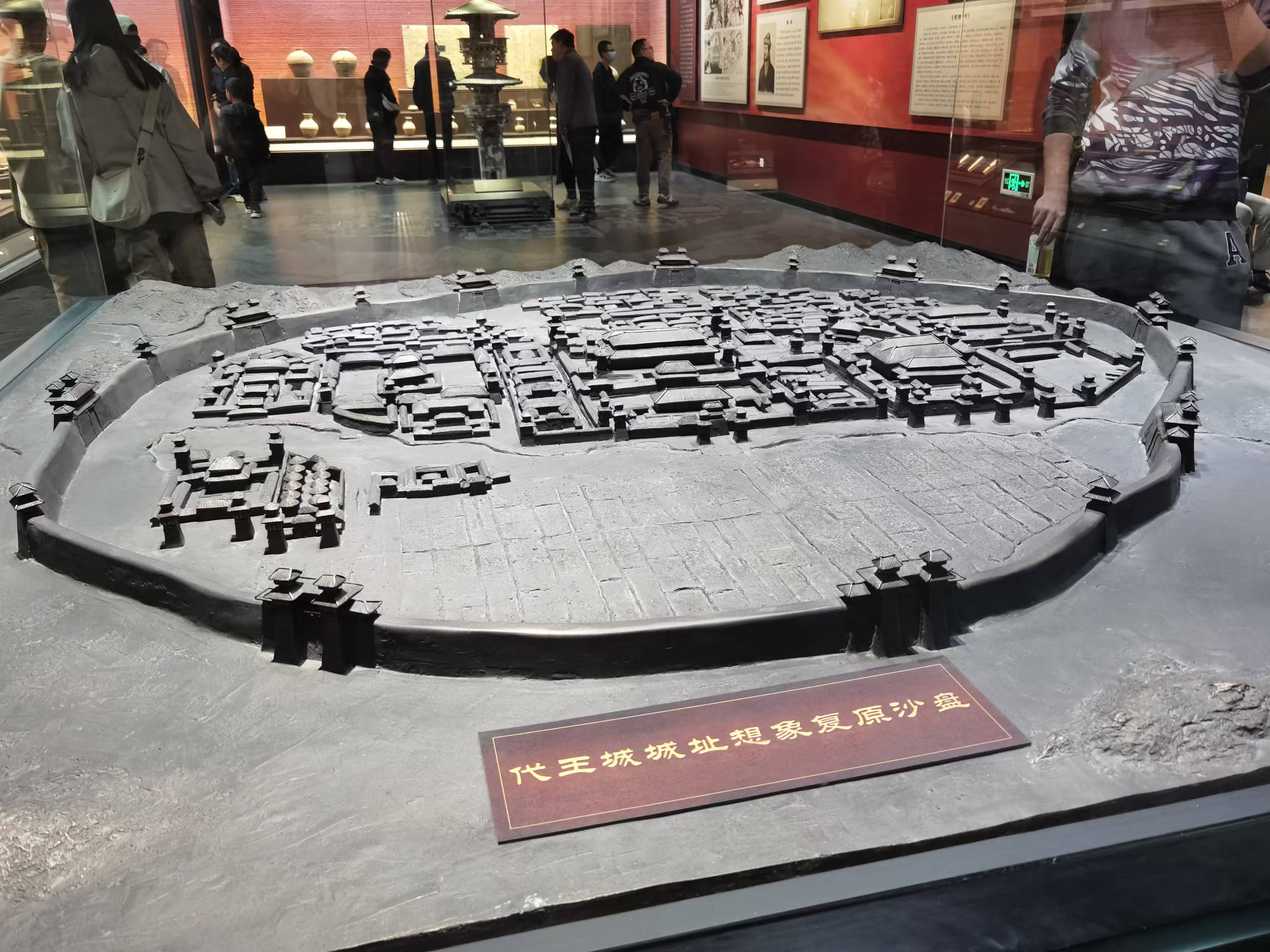

拍摄于蔚县历史博物馆

二、制度困境:二元结构的千年痼疾与破解路径

户籍制度的文明基因

唐代“编户-非编户”划分衍生身份歧视,宋代“浮客”政策虽允许流动人口落户,却未突破等级制框架[2,3]。1958年户籍制度固化城乡分割,与明清市镇吸纳工商业者的包容性形成反差[1,6]。当前需借鉴宋代市镇经验,将公共服务均等化与户籍改革捆绑推进[4,5]。

土地制度的权力惯性

古代诸侯“筑城扩土”强化中央集权,明清地权交易虽激活城乡互动,但未形成现代产权体系[1,6]。当代土地财政推高房价,可探索“土地证券化”试点,参考明清地权流转机制释放农村闲置资源[3,5]。

国家大剧院一角

三、空间形态:从封闭城垣到开放市镇

历史启示

汉唐“内聚型”城市(如长安)以城墙划定政治边界,宋代街巷制突破空间限制,景德镇等专业市镇形成经济网络[2,3]。这种“市镇自主性”对当前“去行政化”改革具有重要参照价值[1]。

现代悖论

北上广深集中80%的优质资源,与宋代江南市镇群的均衡发展形成反差[3,4]。西安、南京等古城通过文旅融合(如兵马俑IP开发)实现历史文脉延续,证明“千城一面”并非必然结局[5,7]。

藯县古镇特色小吃街

四、文化融合:乡土中国与现代性的和解

身份认同重构

宋代瓦舍勾栏孕育市民文化,消解了城乡文化隔阂;当代农民工“城市生存-乡村归属”困境,需培育“新市民文化”实现身份转型[2,5]。

国际话语权突围

北京故宫与CBD的时空对话、上海外滩的殖民建筑改造,证明传统文化与现代文明可共生[5,7]。通过“中国游”等文化输出(如《城的中国史》全球传播),可重塑非西方中心叙事[1,8]。

无锡市灵山大佛景区

五、生态治理:历史教训与技术创新

明清江南“桑基鱼塘”循环农业,为解决当代城市污染提供生态智慧[1,2]。当前需推动军工技术转化(如环保装备研发),建立“环境债”追偿机制,实现绿色城市化[5,6]。

六、参考文献

1 《城的中国史》揭示华夏文明起源,百度百科,2025-02-09

2 中国城市化道路的历史透视和现实思考,www.hprc.org.cn,2013-04-24

3 中国城市化:从古代到现代的演变,百度百科,2024-11-21

4 中国都市化进程的历史与现实,百度文库,2023-05-21

5 北京千年古都,现代都市的交融,百度学术,2023-01-05

6 城市发展史论文—从中国城市发展谈发展,百度学术,2022-12-14

7 西安一座历史与现代的融合之城,百度学术,2023-01-04

8 “2025高考作文陪跑营”推荐范文:请到中国来,携手向未来,腾讯新闻,2025-02-24

电脑版

电脑版

电脑版

电脑版