城市观

当代艺术家

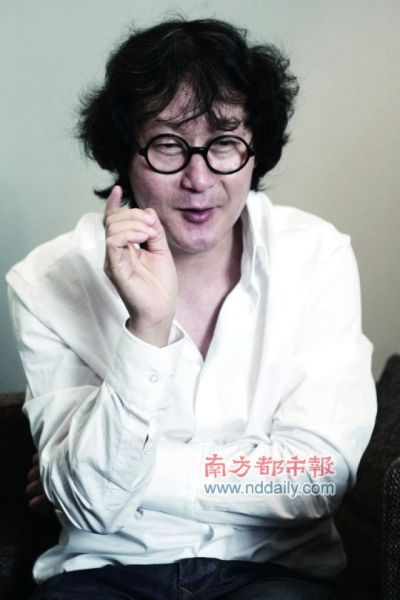

徐冰

+城市轨迹

2008年,定居纽约18年的徐冰做了一个重大决定:返回北京,担任中央美术学院副院长。他的折返让不少人诧异,可对于他来说这是个必然“看够了纽约,理解了西方的当地艺术生态就该回来了。”

徐冰在北京成长、学习、教书,也是在这里琢磨出了让他蜚声当代艺术圈的《天书》。凭借《天书》的影响力,徐冰在上世纪90年代初去了西方当代艺 术的中心之一纽约,“纽约让我理解了西方当代艺术的一种规则”。而2001年那场纽约劫难也赋予他灵感,用世贸大楼倒塌扬起的灰尘所创作的《何处染尘埃》 巧妙地结合了灾难元素与中国的哲学名句,这件城市作品成为他另一个不得不提的代表作。纽约也因此成为和北京并列的徐冰最重要的人生坐标,正如他自己感叹的 “纽约和北京是两个让我有理由生活下去的城市”。

他也许是中国知晓了最多秘密的人,因为他书写了《天书》。那些似曾相识又陌生的中国字是徐冰独自在北京的小屋中耕耘了2年的结果,而也正是那4000多个没人认识的中国字带着他离开北京,定居纽约,再折返北京,这件举世的作品亦成为他立足当代艺术圈最有力的凭证。

曾离开北京多年的他,面对这个城市早不同于18年前的模样,却没有如大量公共知识分子、艺术家们那样的痛心疾首,“北京的变化很大,这些变化是 自然和必然的,说不上好或不好”。就像他自己也喜欢有历史感的城市,却强调没有理由让某些城市居民一直生活在所谓的没有被现代化的城市和关系之中。

为500平米的土地设立咨询委员会才是城市人性的开始

总有人惋惜着北京历史感的逐渐褪去,取而代之的是张扬而现代的央视大楼、让演员宋丹丹在围脖上惊呼“放过北京”的SO H O建筑群,于是,我们会试想如果一个成功的当地艺术家成为了北京的管理者,那么北京的未来是否会有所不同?

徐冰的答案是改变需要从对每一块土地的珍视开始。“目前我正在为纽约的下城,即布鲁克林桥曼哈顿这一端,设计一个小小的公园及公共艺术品。”他 强调这个公园可能只有500平米,“其实是块非常小的三角地,但是就为了这个项目,招标了无数次,还需要找地方居民代表,其中包括老年组、华裔组及青年人 代表等等大家一起来参与讨论这块地的未来。”

他笑言过程非常复杂,“这些程序和谨慎态度无疑说明了城市对这块土地的珍惜,而在中国,无论是多大的地未来要干什么,作出决策的也只是那么一两 个人”。一个城市如果要做到人性化、合理化,无疑对土地的使用是需要谨慎且反复考虑的,“必须得专业化起来,但专业人士能够发挥多大的作用在今天其实还是 个问号”。

徐冰直言这个时代一切都加速,连拆的速度也变快了,利益也是所有因素中最重要的一环,“领导们要搞形象过程,开发商们要显示自己的财富和与众不 同,而设计师为了获得机会去拿到项目,则一定会去显示自己的设计感,一定要让甲方看见这笔设计费的结果,这就出现了一个悖论,因为真正好的设计是看不出设 计痕迹的”。

“城市管理是个综合事物,需要考虑整个城市的生态、功能设施、人群关系等等,所以艺术家是当不了市长的。”徐冰笑言。对当下中国来说,美感可能 在城市建设中还处于很次要的位置,“一切建设都由甲方决定,甲方的品位和希望,甲方的想象中有经济、资金的考量,有吸引用户的考量”,也许缺的独独就是那 份美感。

徐冰虽然说,现在去改变北京太晚,却依旧对这座城市心怀希望,“时间到了自然就会解决,因为通过提高人的素质,大家会认识到美感与历史的重要,比如现在对北京城墙的反思”。如果从现在起,北京500平米土地的使用都会由咨询委员会来探讨决定,那么遗憾会不会少一些?

城市里长满过度设计的建筑,映射追求名牌的心态

徐冰曾在布鲁塞尔的中欧文化论坛上,与那座用力过猛的央视大楼设计者库哈斯探讨过相关意见,“我认为库哈斯没有明白他的问题在于他对自然环境的 不尊敬,不管他的大楼是如何的当代,结构是如何有新意和有贡献,但这个建筑对周边的社会、人文、自然环境缺少尊重的态度。中国人审美观的本质,对自然是尊 重的,很多优秀的建筑都是如此,有着依势而生的天然”。

也许在很长一段时间里,中国都不能拥有一个艺术家市长,但艺术家或许能够用曲线的方式“挽救”北京,就像徐冰自述他的艺术态度就是生活在哪里就 面对哪里的问题,“你所生活的城市,你直接面对的问题,它随时随地都有可能激发你的灵感”。于是他创造了《凤凰》带领人去思考城市化背后的意义与得失。

徐冰也在思考过度设计与当代社会符号化的关系,“符号化是我们文化中重要的内容。在古代、在有大量时间的时代,符号化可以让人的想象力发挥得非 常充分,可以让形而上的部分得到充分发展,我们能从古代艺术的意境和古诗词的高度中领会到这一点。但在当代,在没有耐心和深度的时代,符号化会造成人类、 城市低智化的倾向。你看,为什么中国有这么多奇奇怪怪的大楼,这么多过度设计的东西?都是基于对符号化崇拜,追求名牌心态的结果”。

“名牌倾向”这个问题中国人乃至亚洲人最严重,为什么呢?徐冰解释,因为汉语文化圈的人对符号特别看重并带有敬拜情节。名牌其实是一种符号化的趋向,穿的是一种符号,而不是衣服本身。中国建筑项目喜欢大牌建筑师,看重的是符号而不是建筑本身。

你不能因为喜欢古旧的城市而反对居民享受当代化

怀念过去渐渐成为风尚,可徐冰对此有自己理解的角度,“这件事情底层与贵族、知识分子的需求截然不同。其实我不喜欢一些人对某些东西改变或遗失 只抱遗憾的单一态度,比如到了一个小城市看见牛车、水车,人们还挑着担子,就觉得太好了,如果这些事物消失变成楼房他们就觉得无趣,但生活在这里的人要享 受当代化的生活,谁都没有权力让别人停留在他的视觉愉悦的阶段上”。

虽然徐冰也偏爱一些历史、政治和社会痕迹重的城市,如北京、纽约、柏林,“北京最大的魅力就是丰富,故宫的护城河和宫墙间的那段小路是世间绝美 的景色”,也对一些无聊的城市无感觉,“受不了美国中部的一些小城市,也许非常干净,但很无趣没意思,那些地方太标准化,你坐飞机去任何一个地方都像没换 地方一样,我不能生活在这样的城市”,可他说这只是个人观感。“的确有些城市你觉得无聊、不好看,但你没有理由不让它这样,你没有理由让一个城市的居民一 直生活在你喜欢的没有被全球化的关系之中。”

徐冰说目前的世界是由资本利益所左右的世界,几乎任何城市都有着相同的国际品牌与符号,“不能因为你嫌弃不好看就不放这个符号,问题是当地居民要生活得实惠化,也许它不好看但它便宜它方便,这时候美感一定是放在次要的位置”。

■ 深圳观

深圳从土气的城市变得和其他城市没什么区别

徐冰最近一次造访深圳应该是2009年来何香凝美术馆做“木林森”项目,他和一群深圳孩子还有家长们完成项目,“那些孩子和家长对待艺术、对待 教育的参与热情很高”。可他也遗憾地说同样是“木林森”项目,还是肯尼亚孩子的画给他最深印象,“我们的孩子画的画总带着‘福娃’的影子,也是城市化了 的”。

肯尼亚孩子的画在他看来更本真,“在艺术的世界里,本真的东西自然更受青睐,但我同样也不能要求肯尼亚孩子永远生活在那样的本真里”。

他对深圳还有个特别印象,“记得1993年我到美国后第一次回国,从深圳入关。那个时候深圳被炒得很热,有内地没有的现代文化,来到以后呢,天 啊,深圳怎么这么土”?徐冰一直记忆犹新,“和我期待的太不同了,可能是香港太发达,深圳还是个没成型的城市”,而那些传说中的海外文化也只是来自香港的 外贸服装。

多年后再踏足深圳,徐冰觉得土气没有了但同时深圳变得和其他的城市没有区别,“也再没让我留下和其他城市特别不同的印象”。