电脑版

电脑版

| 首页 | 案例库 | 城市化率 | 城市化论坛 |

| 新闻 | 图片库 | 城市化百科 | 城市化峰会 |

| 视点 | 媒体关注 | 委员会动态 | 城市化研讨会 |

| 专题 | 专栏 | 城市化杂志 | 城市化研究工程 |

每个人心里都有一个江南的样子。或是,烟柳画桥,二十四桥明月夜,酒肆欢歌,日落江南春。亦或是,水秀山清眉远长,千里莺啼绿映红。

江南古色,让很多人都慕名而来,很多人会去苏杭,也有人会来温州瞧一瞧,近距离地欣赏它的人文景观,看看到底是什么样的存在。

温州地处浙江省的东南部,南与福建接壤,东与东海毗邻,西临雁荡山与丽水相连,北隔括苍山与台州接壤,是长三角中心区27城之一。作为东南沿海小巧玲珑的城市,地域面积虽小,但市区里既有延绵起伏奔腾的山,又有蜿蜒逶迤清波荡漾的江;既有现代化的摩天大厦,轰动全国的温州皮革制造,又有狭窄迤逦的街道和古朴斑驳的高墙老屋。

穿越千年历史

《载敬堂集》载:“东瓯风物休庆,人情笃浓。山水景色极佳,山有雁荡,水有瓯江、鳌江、飞云、楠溪,素有‘山水窟’美称。”

陈志岁《答客问》诗:“江南胜景数瓯中,莫笑痴游两鬓蓬。溯水辄穷通底涧,登山每上最高峰。”

从东瓯名镇到永嘉郡,从永嘉到温州,温州历史悠久。

古老的瓯越文化

远在新石器时代,瓯越先民就已在此隅繁衍生息,并创造了古老的瓯越文化。《山海经》有“瓯居海中”之说。《战国策》形容其民为“断发文身,错臂左衽,瓯越之民也”。

温州古为瓯地,秦统一全国后属闽中郡。西汉惠帝三年(前192)为东海王(俗称东瓯王驺摇)都地。汉顺帝永和三年(138)析章安县东瓯乡置永宁县,县治设在瓯江下游北岸今永嘉境内,是为温境建县之始。

东晋明帝太宁元年(323),析临海郡南部永宁、安固、横阳、松阳四县置永嘉郡,隶扬州,郡治设在瓯江下游南岸(今鹿城区),是温州建郡之始。

唐高祖武德五年(622)置东嘉州,高宗上元二年(675)置温州。据《浙江通志》引《图经》:“温州其地自温峤山西,民多火耕,虽隆冬恒燠”。是说温州地处温峤岭以南,冬无严寒,夏无酷暑,气候温润,所以称为温州。

千年古县变迁史

辛亥革命爆发,1911年11月8日温州成立“军政分府”,隶浙江军政府。民国3年(1914)6月置瓯海道,辖温州、处州二府,道尹公署驻永嘉县,属浙江省。21年(1932)建立行政督察区。温州区初称浙江省第十县政督察区,督察专员办事处驻永嘉县。后数度更名,称第四特区、第三特区、永嘉行政督察区、第八行政督察区,37年(1948)4月,改称第五行政督察区。

1949年5月7日温州和平解放,建立温州军事管制委员会;8月26日成立第五专区,并设温州市。中华人民共和国成立后,改第五专员公署为温州区专员公署,后称温州专员公署。其后,名称和辖县有所变动。

1981年9月温州地区和温州市合并建立温州市,实行市管县体制。温州市现辖鹿城、龙湾、瓯海3区,瑞安、乐清2市(县级)和永嘉、洞头、平阳、苍南、文成、泰顺6县。

一个白鹿城传说

温州市别名斗城、白鹿城。温州古城建于东晋明帝太宁元年(公元323年)。《温州府志》载:当年建城时,太守郭璞登上西山,瞭望周围诸山,错立如斗、便对当地百姓说,“城饶山外,当聚富盛,然不免兵戈水火城建于山,则寇不入斗,可长保安逸。”于是他仿照北斗星体位置,围绕诸山筑城,故称斗城。

传说在筑城时,有只白鹿衔花疾奔而来把花吐在城墙上,然后化作一团样云冉冉飞入天际,白鹿跑过的地方,一片鸟语花香。人们为取吉利,称为白鹿城或鹿城。

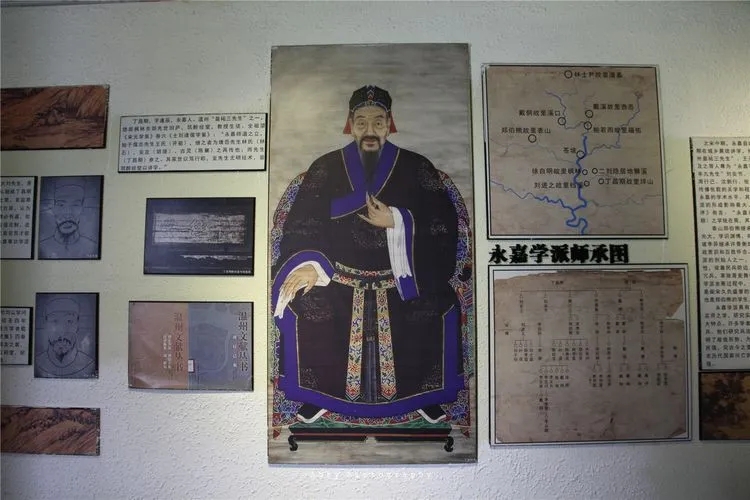

“永嘉学派”源远流长

文人与浙南山水相见,叩开了山水诗派的大门,萌生了永嘉学派的发端。

“永嘉学派”发端

南朝宋武帝年间(422),谢灵运正在经历仕途不顺,被贬永嘉太守。在任期间,他遍历诸县,发现永嘉山水奇物幽美,写下了许多传颂千古的优秀山水诗篇,成就了他山水诗鼻祖的地位,永嘉的神奇山水也因此名扬天下。

谢公的山水诗吸引了王羲之、孟浩然、王维、陆游等后世文人慕名而至,他们游荡在楠溪江、雁荡山,留下无数脍炙人口的诗篇。他们与日月同辉的文字,培育了永嘉人的山水情怀,涵养着永嘉天然清新的乡土文化。

南宋时的温州成为人文荟萃之地,诞生了最重要的儒家学派之一的“永嘉学派”。

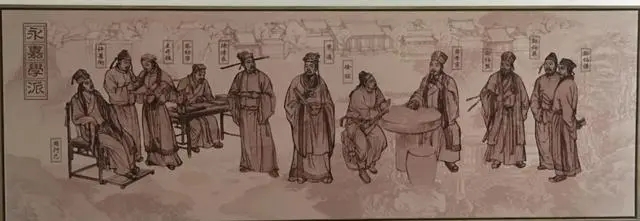

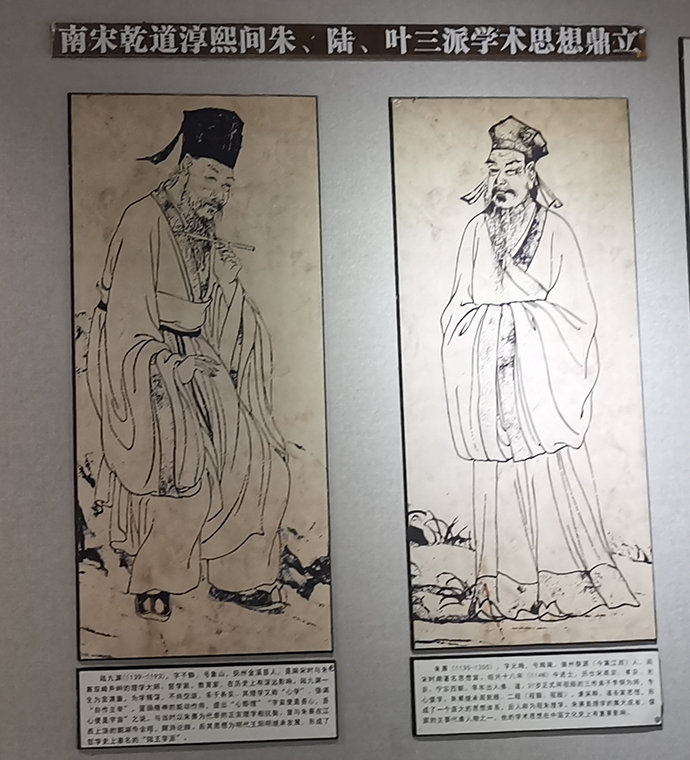

以倡导“经制事功”为主要内容的学术流派。因其主要成员是温州人,故名永嘉学派。与以朱熹为首的理学派(亦称闽学)和以陆九渊为首的心学派(亦称赣学)鼎足而立,在南宋思想领域有相当的影响。

“永嘉学派”代表人物

“永嘉学派”主要代表人物有郑伯熊、薛季宣、陈傅良、叶适等。

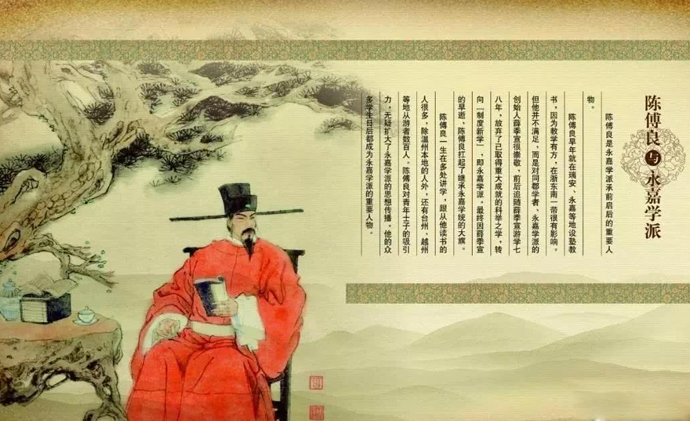

其中陈傅良是承前启后的永嘉学派主旗手,既传承阐发北宋永嘉之学和“永嘉学派”开创者郑伯熊、薛季宣的学术思想,确立“永嘉学派”的学术体系和主要宗旨。

陈傅良毕生在全国各地主要书院奔走讲学论道,使得“永嘉之学”在全国范围得到主流学者承认、产生重要影响,又为永嘉学派集大成者叶适开导铺路,积蓄思想养料。

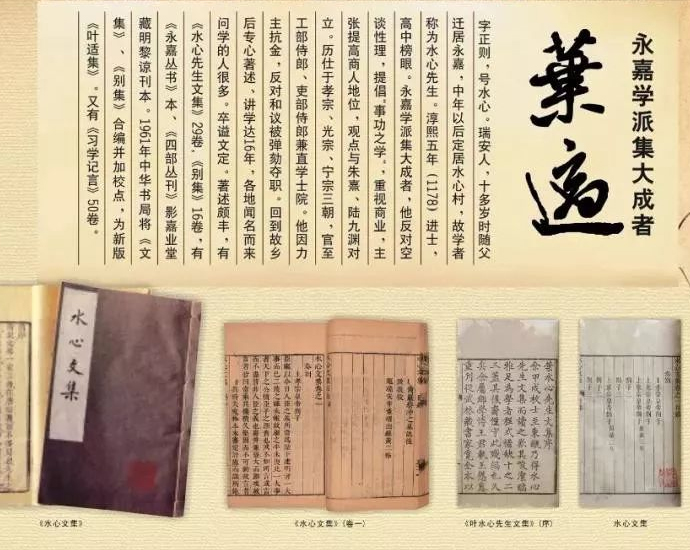

叶适(1150年5月26日-1223年2月21日)作为南宋思想家、文学家、政论家、官员,主张功利之学,反对空谈性命,对朱熹学说提出批评,为永嘉学派集大成者。

他所代表的永嘉事功学派,与当时朱熹的理学、陆九渊的心学并列为“南宋三大学派”,对后世影响深远,是温州创业精神的思想发源。著有《水心先生文集》、《水心别集》、《习学记言》等。

温州模式里“永嘉学派”

从宋元到明清,袁枚、阮元、魏源、江湜大批思想家来到温州,科考启智、传道讲学。“永嘉学派”不仅对明清之际的浙东学派黄宗羲、万斯同、全祖望、章学诚等人产生很大影响,而且为当代温州经济社会发展奠定了思想基石。

黄宗羲评价:“永嘉之学,教人就事上理会,步步着实,言之必使可行”。

深厚的永嘉学派思想体系滋养了一代又一代的温州人,温州模式里“永嘉学派”功不可没。

述说千年往事

尽管“七山二水一分田”,平原稀缺的温州,却拥有一片广袤的星辰大海。436个岛屿星罗棋布,355公里的海岸线凹凸曲折,破碎的大陆轮廓成为岬湾交错的良港,境内拥有丰富的历史遗迹和旅游资源。景区内山清水秀,空气清新,值得一游。

江心屿

横卧在温州市鹿城区北面瓯江之中,其盛名从南北朝至今已有1570多年,是中国四大名胜孤屿之一。

江心屿自然风光秀丽,古树名木苍翠蓊郁,亭台点缀,桥榭相映,古往今来多为名人骚客留迹叹咏的佳地,因而素有“瓯江蓬莱”的美誉。屿上有谢公亭、革命烈士纪念馆、鼓楼以及浩然楼等多处历史遗迹。

雁荡山

雁荡山位于温州乐清境内,山水奇秀,天开图画,素有“海上名山、寰中绝胜”之誉,又名雁岩、雁山。因山顶有湖,芦苇茂密,结草为荡,南归秋雁多宿于此,故名雁荡。1982年被国务院列为首批国家重点风景名胜区。

楠溪江

碧水金滩蜿蜒向前,一路层峦叠翠,滩林点缀,明山秀水,丹青难描也。

楠溪江是中国山水诗的摇篮。包括8大景区800多个景点,是我国国家级风景区中唯一以山水田园风光见长的景区。

温州永嘉境内,悠悠300公里楠溪江融天然风光与人文景观为一体,以水美、岩奇、瀑多、村古、林秀而名闻遐迩。既有以火山岩地貌、楠溪江水系为代表的自然风景资源,又有以古村落,古民居为代表的人文景观资源。江畔的数百个古村落,历史悠久,人文丰赡。

楠溪江漂流是诗情画意的,仿佛“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的悠然天地间。

苍坡古村

宋代的诗意在这里流淌。一不小心,便会在一面斑驳的墙上,一池波澜不惊的水面,一株老得有些意兴阑珊的古柏旁,读到一阙念奴娇,或是一道如梦令。

位于永嘉县境内楠溪江上游岩头镇的苍坡古村,作为楠溪江流域耕读文化最为发达的村落之一,历经千年风雨的沧桑,至今仍保留有宋代建筑的寨墙、路道、住宅、亭榭、祠庙及古柏,以及砌在村落四周的鹅卵石围墙,墙内树龄很老的榕树,树下的亭和檐上的龙,处处古色古香。

走在石径小路,感受着它的古老与沧桑、静美与悠然。在这里,时间被放缓,却也生怕因为自己的过多逗留打扰这份宁静。

茗岙梯田

群山连绵起伏,幽谷云海浮涌,山村枭枭炊烟。茗岙梯田位于永嘉山区四周海拔800多米高的大山之中,是茗岙山水的一绝。

瓯菜是对家乡食物的长情

说到温州美食,最撩拨人心的恐怕还是那一碗糯米饭,那一碟江蟹生,那一口猪脏粉。

糯米饭

糯米饭,是温州风味里最早“出圈”的食物。

在当地,更为常见的叫法是“炊饭”。提前泡好的糯米白白胖胖,沥干水分,放入蒸屉中大火“炊”熟。这样炊出来的饭才够香够硬、粒粒分明。

清早晨曦初现,一碗碗热气腾腾的糯米饭先端上桌,或甜口或咸口。甜口则以猪油打底,糯米上裹满芝麻,撒些细密的桂花,软糯的口感、桂花的香味,都勾引起江南深秋时节的回忆。

猪脏粉

猪脏粉是独属于温州人的快乐。

温州粉店大多用猪骨来熬制浓汤,汤清油亮,一大勺浇入铺得满满当当的粉中,化开了肥肠的软糯、猪血的细嫩、米粉的顺滑。再放些咸香风味的豆瓣辣酱,无论是清晨还是深宵,在家乡还是他乡,这一碗猪脏粉总是温州人挥之不去的乡愁。

瓯菜多海味

瓯菜多海味,口味清鲜,淡而不薄。不管是烟火气的饭摊排档,还是大隐于市的私房餐厅,连风中里都弥漫着海洋的气息,追求食材本味是心照不宣的法则。

青蟹,在温州话里叫做“蝤蠓”。以瓯江入海口、咸淡水交汇处的灵昆所产为最佳,肉质肥美,奇鲜无比,尤其到了中秋前后蟹黄最为丰满。

更有名的江蟹生,瓯菜冷食里的经典代表。以精细的刀工将其大卸八块,生蟹用白酒浸泡,再以酱油、黄酒、醋、糖等调味,入口酸、甜、鲜、咸,五味俱全,更嫩滑无比。

鱼圆,是温州特色的鱼丸。鱼茸和番薯粉混合,鱼肉负责提供鲜味,粉类提升筋道口感。虽与规整丸子相比其貌不扬,但与汤的接触面积更大,更易入味。吃上一碗鱼丸汤,永远少不了温州人对家乡食物的长情。

乘着千年瓯越之风

看得见一座城市夜景的热闹与否,在一定程度上也反映了城市的发展与否。夜幕下的夜游项目更是城市经济发展的动力之一,城市文化内涵、精神风貌的集中体现。

温州这个城市一直在如火如荼的建设中,很多地方的夜景星光熠熠,灿若繁星。

瓯江夜游

华灯初上时,温州的月光宝盒慢慢打开,在光与影的结合中,瓯江畔展现梦中的美景。

瓯江位于浙江南边,是东海独流的入海河流。瓯江夜游是以瓯江两岸的山体、建筑、桥梁、景观等作为载体,用绚烂的灯光演绎独具温州特色的山光水色和瓯越文明。

坐在为瓯江夜游专门打造的豪华观光船上,微风轻拂水面,古寺、园林、小桥、流水,从眼前划过,超然惬意。此刻,只想将“古道西风瘦马,换小桥流水人家,不再辜负四季花”。

灯火阑珊五马街

熙攘热闹的五马街,是温州一条繁华千年的商街,到了晚上则别有洞天。

朦胧的街灯把一间间装饰典雅、依次排开的店铺烘托渲染的美轮美奂,整条大街沉浸在温馨浪漫而又扑朔迷离的氛围里。

清末明初的建筑风格让这条街的夜景多了些许韵味。灯火阑珊时,听着商贩的声声吆喝、伴着香味的袅袅雾气,这条街在繁华中充满烟火气的热闹。

矗立在五马街口的“五味和”是温州市历史最悠久的一家副食品商店。始建于清光绪六年(1880),系宁波商人杨正裕与同乡冯伯祯等十来位甬商集资创办。冯伯祯与清末著名书法家梅调鼎过去曾有交往,遂请梅调鼎题写店名招牌。梅调鼎反复琢磨、仔细推敲,认为在原店名“五味”之后增一个“和”字为好,取甜、酸、苦、辣、咸五味调和之意,于是写下了“五味和”三个苍劲有力的大字。至此,“五味和”的名字闻名遐迩,流传至今。

五马街除了“五味和”、“老香山”、“百亨药房”等药店商铺外,还有“干宁斋”、“元昌”、“葆大”等参茸药号,“味雅餐馆”、“徐德昌”、“正丰和”、“同人和”等大商铺。店面毗连,商品琳琅,商业一派繁华。

五马街是一轴浓厚的历史画卷,它记录了逝去的空前繁华,也见证着往昔的点滴骄傲。

北宋绍圣年间,杨蟠在温州任职时,根据方位、地理环境将温州城划定为36坊巷,其中就有“五马坊”,这是城市建制上名立义从的对五马街的一次命名。

到明代,将坊改为街巷,“五马坊”改称为五马街,分称“五马直街”和“五马横街”。

1934年,为纪念孙中山先生,五马街改为中山街。中华人民共和国成立后,五马街又恢复原来街名。1984年4月,五马街被定为步行街,成为温州市标志性购物步行街。

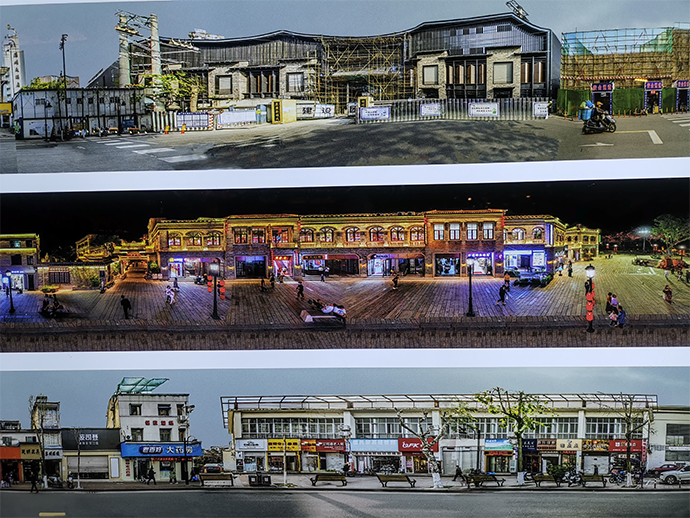

2000年,五马街的改造得到温州市人民政府的重视,被列入《温州文化升位计划》,同年,改造工程完毕,这条集购物、商贸、文化、娱乐、休闲为一体的老街面貌焕然一新。

温而润泽,延绵不息

温州是一个从农耕时代旧梦流向经济发展前沿的城市,拥有5000年文明史、2200多年建城史,不但有着深厚的历史文化底蕴,还孕育了多元开放、富有特色的瓯越文化和人文精神,创造了举世瞩目的“温州模式”。作为民营经济的重要发祥地,改革开放以来,开创出一条鲜明特色的发展新路子,足以代言改革开放时代的城市。

正在飞速发展的温州,市委十二届十二次全会审议通过《中共温州市委关于激扬新时代温州人精神 高水平推进文化温州建设的决定》为温州加快打造与社会主义现代化先行市、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板相适应的新时代文化高地,描绘了一条清晰路径。

围绕实施“千年古城”“古村”复兴计划,将开展历史文化街区复兴行动,推进鹿城五马—墨池、庆年坊、朔门街,瓯海梧田老街等历史文化街区保护提升与开发利用;推进江心屿改造提升,再兴“中国诗之岛”“世界古航标”“江天佛国”的文化胜景。

围绕城市文化新地标打造,将高标准规划建设温州新国际会展中心、温州美术馆、温州档案中心等功能性支撑性地标项目;全面推进亚运城市提质升级行动,完善提升温州奥体中心、龙舟运动基地等一批赛事场馆设施。

以文化之“髓”,塑造城市独特风貌品格,温州城市将大跨步迈向高质量发展。

翻看完温州这本书发现,温州这个城市就如同它的名字一样,温而润泽。在未来的发展道路上,必将延绵不息。

部分图片来源于 温州古道

· 温州600亿挽救金融被指绑架纳税人为高利贷埋单

· 温州90多老板负债出走3人返回 政府出救市措施

· 温州民间高息借贷泛滥 频现老板失踪企业倒闭

· 温州中小企业陷债务危机 政府各界帮扶渡难关

·国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见

·上海:关于优化调整本市房地产政策措施的通知

·习近平:促进民营经济健康发展、高质量发展

·工业和信息化部 市场监管总局征求意见:辅助驾驶不能 ...